歷史發展

籤,或稱神籤、靈籤,是東亞民間用來求問吉凶禍的占卜工具。以籤來占卜的行為稱為求籤,現今的道觀、佛寺和廟宇,大多擺上籤筒供人求籤問卜,並以籤文進行神明與信眾間的對話。由於不同的傳統因素,不同地方信奉不同的神祇、民間的廟或觀的求籤方式各有不同。籤詩首數為一組聖籤的總數,例如該廟宇若配置「雷雨師一百籤」則一組聖籤就必須有一百支長短完全相同的竹條,供信徒求取。

求籤文化在歷史上並未有系統和明確的紀載,但一般認為籤詩最遲於唐末五代就出現了。根據西元九世紀間的《玉壺清話》記載:五代時的一位宰相盧多遜,曾在年幼時到雲陽觀取得一籤,而後來應驗一事;由於盧多遜生於後唐,他幼時廢壇上已有籤筒;由此推斷求籤的活動最遲己出現於後唐。而到宋朝時就已相當流行,到了明清更是廣為流傳,幾乎各神廟皆有神籤。

古時在籤上印有籤詩,由信眾抄錄回家,但現今寺廟大多會將籤文,另外印至於他處薄紙片上,讓信徒於抽取籤條且核對籤條上的番號(或干支、六十四卦)後,再抽取相對應的籤詩紙片獲得相關詩文解答。

不同文化中的求籤

隨著時代演進,求籤文化逐漸傳播至東亞各地,並發展出各自獨特的樣貌。以下舉台灣和日本的求籤為例。

台灣求籤

台灣求籤文化主要來自福建、潮汕地區,以籤筒供人直接抽取籤條,籤條長約40至50公分,寬3公分,厚約0.5公分,一般為竹片或木片削成,放於籤筒內,一頭雕刻成葫蘆或其他形狀並漆成紅色乞求福氣。抽取籤條之後,祈福問事者必須確定此聖籤為「神佛欽定」。確定方式即為擲筊。呈現一正一反的聖筊即可以認定此籤為神佛認定,若非,則必須將此聖籤放置籤筒,重新再抽。若在多次擲爻後仍無法獲得聖籤號次,大多做法是將此抽籤詩儀式從頭開始。也就是重新叩拜,重新與神佛對談。甚至必須在與神佛言明的條件中「改換牲禮種類或增加供品數量」。

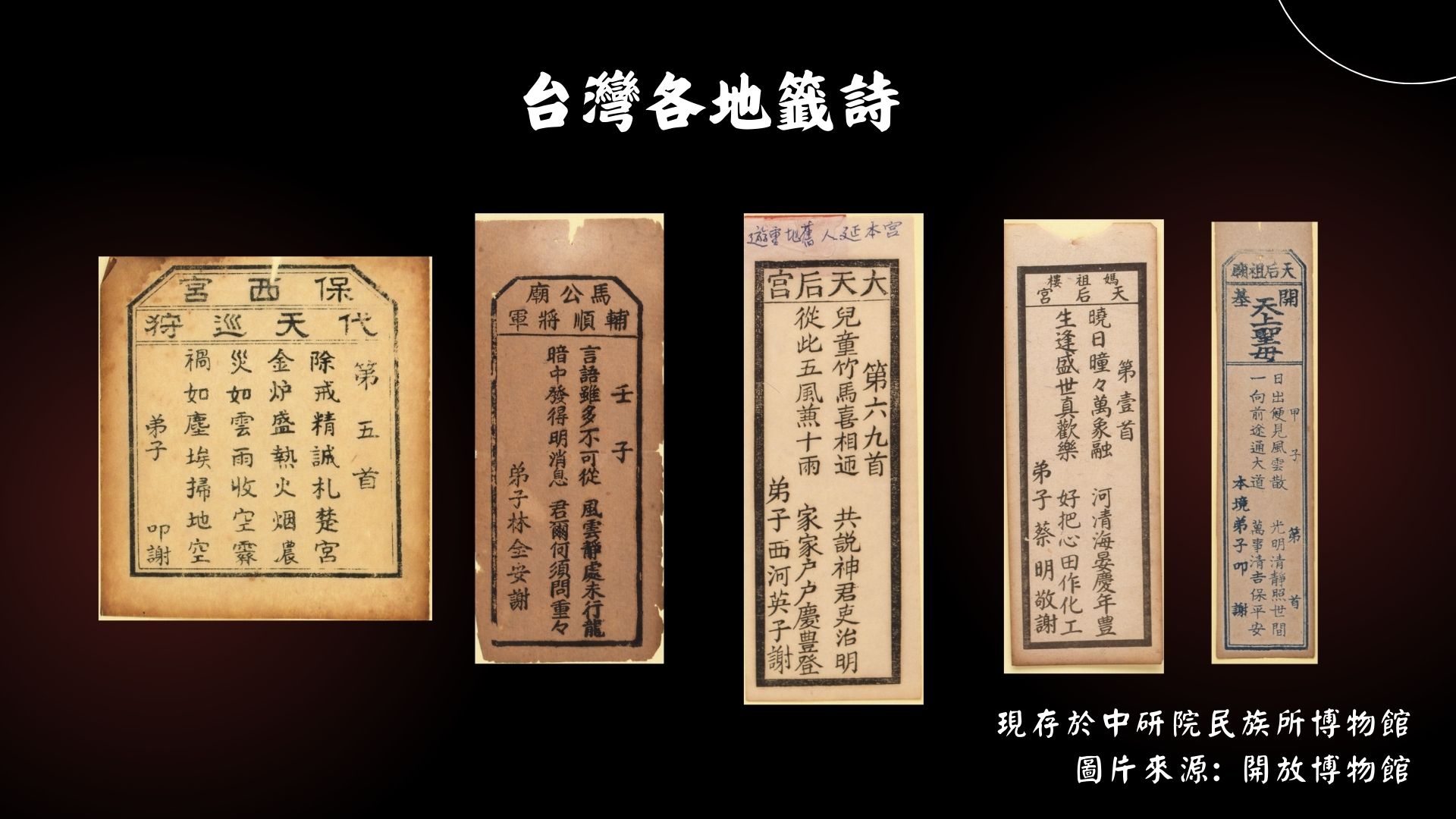

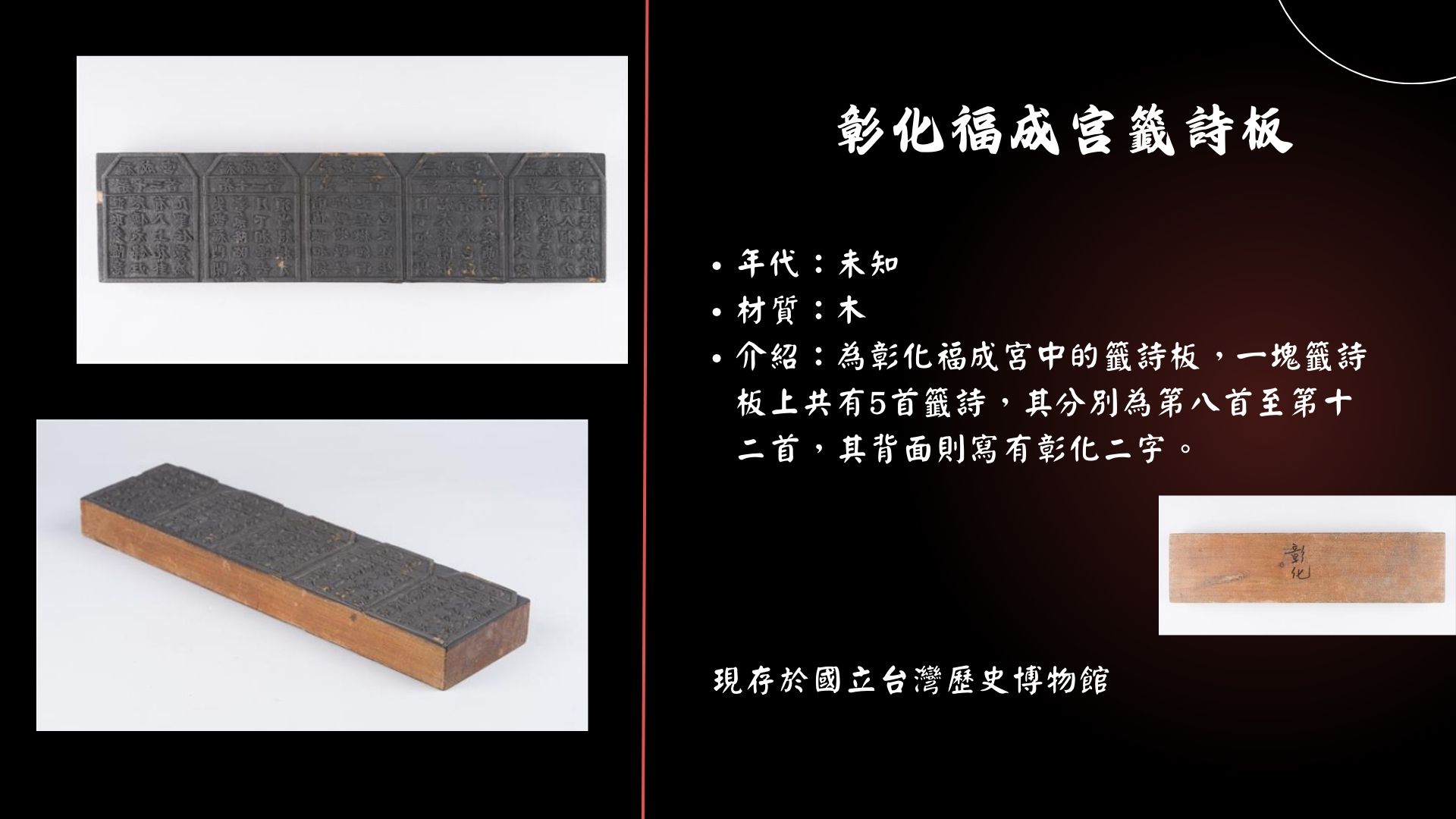

求得之籤文為籤詩,大多以七言四句或五言四句呈現,但用韻和平仄和對仗則無特別限制,也有學者認為這是為了和一般詩文做出區別所以不做任何限制,內容多是延續易經六十四卦並結合近體詩型式而創造出,或假藉歷史故事,或以民間傳說等方式來說明求籤者的運氣,此為運籤;另外也有印製藥方的藥籤。籤詩板則是印製一套籤詩的印板,每套籤詩無論運籤或藥籤少則三十六首,多至百餘首,但多以六十首和一百首居多,每首內容都不同,籤詩中必有一首上上籤或籤王。

日式求籤

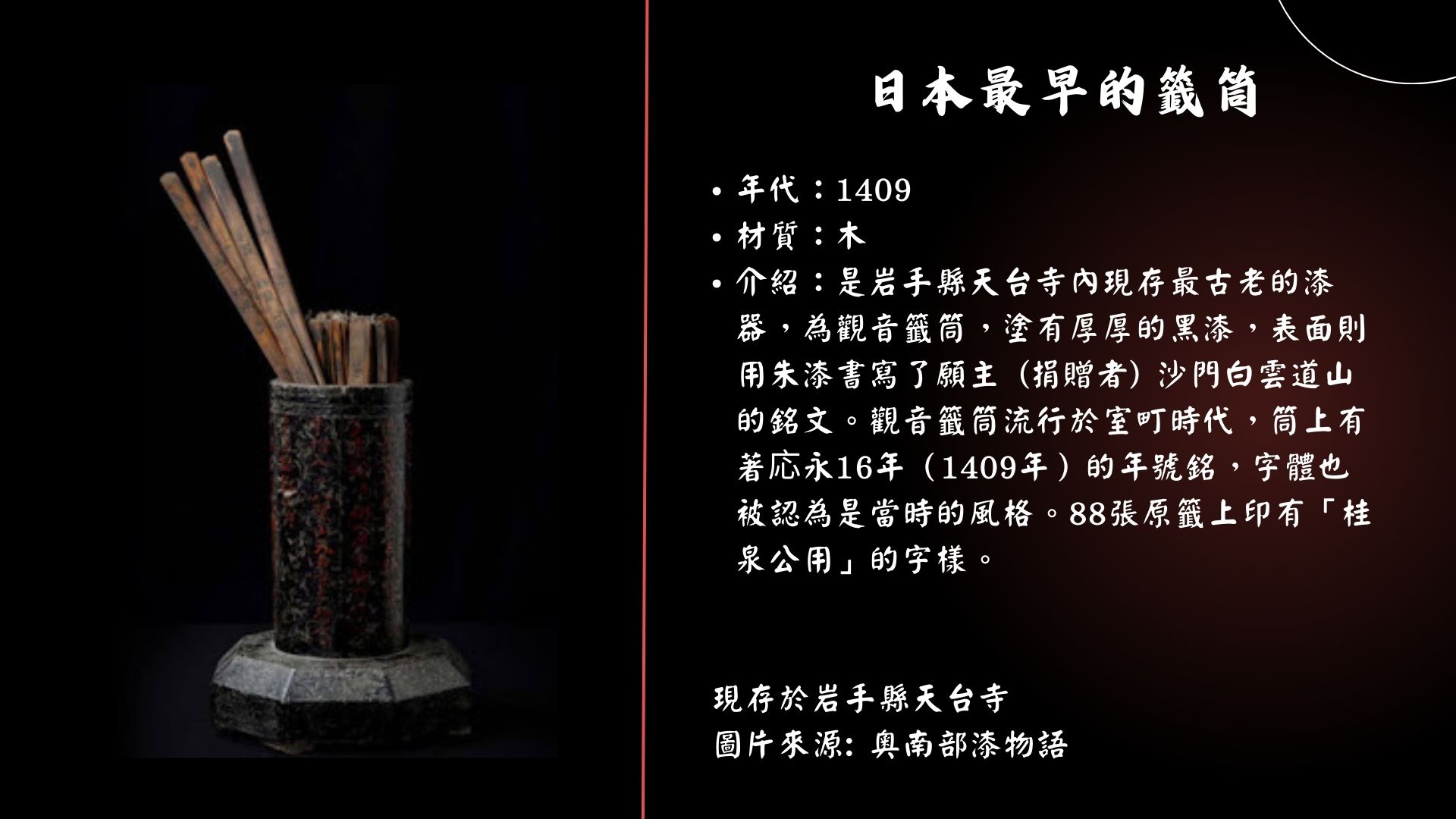

御神籤(おみくじ omikuji),來自南宋流行的「天竺靈籤」,由元三大師良源命名,最早出現於1409,在德川家康時期(1542-1616)被廣廣為流傳。亦有說御神籤的起源更加古老,是上古時代用來決定國家政治以及選拔繼承人的一種神道儀式。神籤共100隻,從帶有小孔的籤筒中抽取,得到號碼後領取對應籤詩。神籤內容的形式為四句五言詩,最大特色為分大吉、中吉、小吉和凶籤,並附有漢詩或和歌以及現代日語解說。時至今日,爲了服務外國人遊客,也有著名寺社會提供用英語、中文等不同語言書寫的籤紙。若抽到凶籤,需繫在繫籤架上,表示請神佛替自己改運。除了判斷一般生活運勢的神籤之外,每間寺社亦提供不同主題的專門神籤,如金運、戀愛、失物、旅行、人際關係、健康等。每年正月時,參加初詣的日本人經常在寺社求御神籤,用來占卜來年的運數。

如今求籤形式經歷諸多演變,位於京都的金閣寺甚至發展出自動販賣機形式的求籤機器,省去了抽籤、兑籤的流程,因籤序不同和數量刪減還產生「淺草觀音寺一百籤」、「京都金閣寺不動明王佛籤」等不同版本的籤文。

此外,台灣籤文為寫在粉色或白色薄紙上,港澳地區為粉色或黃色的紙,日本籤文則為白色。抽籤方式各地大同小異,但是在中國民間信仰範圍內,許多地區的求籤儀式會擲筊詢問神明此籤是否有被認定。

精選展品